La città maledetta

Caprione

Note sul racconto :

Questo racconto è un intreccio tra realtà e fantasia, frutto della mia immaginazione. I fatti citati in parte sono veramente accaduti e descritti in ordine crologico.

PierBin.

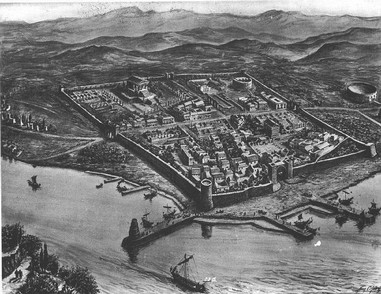

La città di Luna era in fermento, tutto era pronto. Nella Splendida Civitas si sarebbero tenuti due giorni di gran festa. L’eccitazione per l’imminente evento era palpabile, nell'anfiteatro tra poche ore si sarebbe tenuto un grandioso spettacolo notturno di giochi in onore della dea Luna, mentre il giorno successivo uno sfarzoso banchetto di ringraziamento avrebbe chiuso i festeggiamenti.

Capitolo I - Luna 450 d.C.

Dalla porta orientale della città in quella notte cupa e buia come il diamante nero, la via Aurelia appariva come un lungo serpente di fuoco che si snodava tra i campi lunensi. Torce conficcate a distanza regolare l’una dall’altra ai margini del percorso conducevano all’anfiteatro. Fuori dall’emiciclo, grandi roghi scagliavano sinistre lingue di fuoco verso il cielo come lame di spade insanguinate. Ai lati, gli osti dietro banconi in legno facevano affari d’oro vendendo vino e sidro contribuendo con le loro bevande ad eccitare il pubblico. Precedute dal cupo suono del corno, le massicce porte dell’arena si aprirono, e un drappello di soldati in armi uscì di corsa, a un gutturale ordine del Centurione si posero ai lati della stessa, per contenere e disciplinare la folla che di lì a poco si sarebbe riversata al suo interno. Man mano che la gente entrava riempiva le gradinate secondo il grado sociale: i senatori nelle prime file assieme alle vestali, dietro i cavalieri, i sacerdoti e poi tutti gli altri. Le fiaccole sopra il muretto in pietra dell’area circolare interna, con le loro fiamme illuminavano l’arena, e su i volti degli spettatori disegnavano arabeschi rosso sangue come una sinistra profezia di morte. Dai vasi piccole fiammelle ardevano oli e resine rendendo l’aria profumata ed euforica. A poco a poco la pianura si ricoprì di una bassa coltre di fumo, come un sudario di lino grigio . Settemila persone dagli anelli concentrici, come da una bolgia infernale acclamavano i gladiatori. Nel frattempo una luna piena si era ritagliata, tra nuvoloni minacciosi, un posto nel firmamento, quasi volesse assistere allo spettacolo che da lì a breve sarebbe iniziato. La sua luce, che si rifletteva come una colata d’argento sull’acqua stagnante della vicina palude, illuminava anche le maestose e selvagge Montagne Spendenti candide di marmi. A un cenno del console Tiberio un suono di tamburi riecheggiò nell’arena facendo cessare di colpo il brusio della folla esaltata, e lo spettacolo iniziò. Dalla viaria adiacente all’anfiteatro per mezzo di un apposito corridoio le fiere raggiungevano l’interno dell’arena sotto un gran clamore per essere cacciate. Arcieri con archi puntati per sicurezza erano stati sistemati lungo il perimetro, pronti a colpire gli animali che tentavano di fuggire tra il pubblico. L’entrata dei venationes era accompagnata da urla e gesta d’incitamento da parte del pubblico smanioso di assistere ai combattimenti tra animali e uomini. Le bestie feroci una volta liberate erano provocate con grosse torce puntate contro dai Magistri. L’arena a quel punto era diventata la porta degli inferi. Ruggiti e urla strazianti avevano fatto salire l’adrenalina alle stelle. L’apoteosi fu raggiunta quando per mezzo di un cunicolo un grosso maschio di leone fu spinto nell’arena. Alla luce tremula delle torce apparve maestoso, magnifico, e la folla lo accolse con un urlo immane. La fulva e folta criniera gli ricopriva completamente il petto possente, fino a metà ventre. Le zanne bianco avorio, scoperte in un brontolio minaccioso riflettevano sinistramente la luce della luna, mentre le zampe enormi, armate di lunghi artigli affilati come rasoi, sembravano sfiorare appena la sabbia dell’arena. Guardingo, con mosse flessuose si muoveva a semicerchio. Da principio apparve spaventato e confuso, ma poi la semioscurità lo fece sentire a proprio agio, e frustandosi i fianchi con la coda, spalancò la bocca, emettendo uno spaventoso ruggito. Lo squillante suono delle chiarine accolse nell’arena il Bestiarius. Il torso nudo, unto d’olio, luccicava al chiarore lunare, mostrando la possente muscolatura degna di una statua greca e la pelle di lupo che gli cingeva i fianchi, testimoniava a tutti il suo valore. Dopo essere giunto davanti al palco d’onore, salutò il Console e la folla che gli urlava incitamenti. Bestiarus rispose alzando al cielo la lancia e alle grida della folla entusiasta cominciò a avanzare verso la fiera, che ruggendo sinistramente si appiattì al suolo. Fu un attimo. Il leone fece alcuni passi, poi balzò verso l’uomo, che dopo aver scartato di fianco con un’elegante piroletta, a tutta forza gli piantò la lancia nel costato. Con un ruggito di dolore la fiera rotolò nella polvere, per rialzarsi subito, ma si vedeva che era alla fine. Quel colpo gli aveva perforato il costato e barcollando cercò di scappare nell’ombra per nascondersi. Ma il Bestiarius non gli ne diede il tempo, e gli strappò la lancia dal fianco, provocando l’uscita di un grosso fiotto di sangue. Con un lamentoso ruggito, la povera bestia, cadde a terra di schianto. La folla si alzò in piedi con un urlo mentre l’uomo, credendosi vincitore, dette le spalle alla fiera alzando le mani al cielo in segno di trionfo. Ma quello fu un grave errore. Con l’ultimo anelito di vita, il leone si rizzò sulle zampe e con due balzi lo raggiunse. Un grande grido di stupore avvolse l’arena. L’animale dritto sulle zampe posteriori con le fauci spalancate conficcò gli artigli anteriori nel petto dell’uomo che nel frattempo si era girato. Sotto la mole della fiera l’uomo cadde a terra con il torace squarciato. Tra urla atroci lo schiavo veniva sbranato vivo dai lunghi e affilati canini che gli laceravano il collo. Quelle zanne che prima erano bianche come il marmo lunense divennero rosse come il rubino in un tripudio di sangue. Brandelli di carne sotto l’irruenza della belva che scuoteva la testa a destra e sinistra si sparsero nell’arena ammorbando l’aria di un odore metallico. Alzando il braccio destro, il magistrato di turno pose fine a quella morte orribile, ma nello stesso tempo eccitante per il pubblico che ormai era in delirio. Gli arcieri a quel segnale scoccarono frecce che con matematica precisione colpirono l’animale a morte. Dopodiché inservienti travestiti da Caronte entrarono all’interno dell’arena per rimuovere i cadaveri, che trascinati per i piedi e zampe lasciavano sul terreno arrido lunghe scie di sangue.

Capitolo II – Sabbia rossa

Per far calare la tensione i giochi proseguivano con esecuzioni intervallate tra gare di atletica e intermezzi danzanti. Giunti a metà spettacolo il pubblico seguiva con entusiasmo l’entrata dei condannati a morte che venivano portati legati a pali di legno in mezzo all’arena per essere dati in pasto a piccole belve feroci in modo da prolungare la sofferenza. I condannati a morte erano sia cittadini romani, stranieri o schiavi che avessero commesso reati gravi come l’omicidio, il furto e il sacrilegio. Il tempo nell’euforia e l’eccitazione generale scivolava veloce nella Splendida Civitas Lunensis. Il clou della serata finalmente era giunto. Sotto un assordante clamore l’organizzazione dei giochi annunciava l’ingresso dei due gladiatori sfidanti. Taurus Virotus, un gallo era stato fatto prigioniero in uno scontro navale al largo del Mediterraneo. Alto e magro aveva capelli lunghi lisci e neri come la pece che gli scendevano lateralmente dall’elmo color oro e decorato con figure marine. La guancia destra era sfigurata da una profonda e spessa cicatrice che in diagonale arriva fin sul mento, sicuramente un ricordo ottenuto su un campo di battaglia. Nei suoi occhi neri e profondi come quelli dell’aquila si rifletteva la luce delle torce. Adil Batur , scuro di carnagione, tarchiato e ben piazzato come un castagno secolare era di origine turca. Rasato, aveva uno sguardo freddo come l’acciaio e penetrante come la lama di un coltello. Lungo il bicipite destro gli scendeva un drago tatuato, e sulla testa montava un elmo ornato da un grifone. A protezione di ginocchia e stinchi entrambi avevano gli schinieri in pelle di cinghiale. I due sfidanti scelsero le armi, dopodiché fecero il giro dell’arena e si fermarono davanti la tribuna del console pronunciando il saluto “Ave, Caesar, morituri te salutant”. Subito dopo i due gladiatori presero a combattere e sugli spalti dopo i primi colpi di spada il pubblico cominciò a scommettere sull’uno o sull’altro. Virotus agile e veloce si muoveva come un puma nel cerchio di combattimento, mentre Batur restava immobile e freddo come un aspide pronto a colpire a morte alla prima mossa sbagliata dell’avversario. Con una stoccata precisa il gallo squarciò lo schinieri di pelle della gamba destra del turco, e la lama arrivò fin a lacerare la carne. A quel colpo Batur si accasciò ma non perse nè l’equilibrio nè le forze e con lo scudo parò un colpo possente a due mani sferrato da Virotus. La ferita prese a sanguinare copiosamente e in poco tempo il gambale di pelle cambiò colore per il sangue che gocciolava lungo la gamba. Ma nonostante ciò il turco riprese la posizione eretta, anche zoppicando continuava a battersi come un leone ferito. Il pubblico in delirio dagli spalti incitava i due gladiatori. All’improvviso la notte fu squarciata dalla luce di un fulmine che illuminò le bianche mura che circondavano la città come un mantello d’ermellino. Poi ci fu un boato assordante e il bagliore sparì aldilà del Caprione. Il console alzò gli occhi al cielo, le Apuane che prima erano illuminate dalla luna erano sparite tra nuvoloni neri che si rincorrevano, aggrovigliandosi e sfilacciandosi nel cielo. Il tempo stava cambiando. Il libeccio che si era alzato, con i suoi capricci disperdeva nella pianura il rumore del ferro delle spade quando si urtavano l’una contro l’altra, e così pure le grida di dolore dei due sfidanti quando si ferivano. Nello stesso istante che il console ripuntò gli occhi nell’arena, Virotus, il suo preferito fu colpito al costato. Il turco con un colpo di spada dal basso verso l’alto gli aveva strappato un pezzo di carne. Si vide da subito che era una brutta ferita, aveva provocato l’uscita di un grosso fiotto di sangue che, alla fioca luce delle torce, apparve quasi nero. Intuendo la mossa successiva Batur con una finta schivò il colpo del gallo, che avendo caricato a tutta forza si trovò sbilanciato, lasciando campo libero al nemico, che colse all’istante quell’errore. Fu un attimo, la lama gli si conficcò nella gamba facendolo cadere in quella polvere ormai rossa dell’arena. Da terra Virotus alzò il braccio in segno di grazia. Batur, a quel segnale come la regola vuole, si rivolse al console, che interpellò il pubblico, che non esitò a mostrare il pugno con il pollice rivolto verso il basso gridando “iugula, iugula”, sgozzalo, sgozzalo. Al magistrato non restò altro che confermare quella volontà. Il turco sotto l’esortazione del pubblico conficcò a due mani la spada nel torace dell’avversario. Dalle labbra del gallo non uscì nè un gemito, nè un lamento, la testa si piegò di lato e dalla bocca uscì un rivolo di sangue. Poi Batur mise il piede sinistro sul cadavere dell’avversario e con un colpo violento estrasse l’arma dal corpo. Come nulla fosse, con la spada alzata al cielo, si portò sotto la gradinata del console, che con un cenno ammutolì la folla e regalò la libertà al gladiatore. Dopodiché accompagnato dagli applausi del pubblico, il turco abbandonò l’arena. In un bisbiglio generale l’anfiteatro pian piano si svuotò e i coloni rientrarono dentro la città. Dopo tutta quell’euforia ora la notte era quieta come il respiro di un bambino.

Capitolo III – Lunae Dies

Ringraziamento alla Luna

La mattina seguente Luna si svegliò sotto un radioso sole primaverile, la città risplendeva nel suo candido bagliore, quasi volesse rivaleggiare con le vicine Montagne della Luna, di cui era figlia. Le possenti mura di un bianco accecante la cingevano come fosse il virgineo collo di una gran dama. Simile a una gemma preziosa, la città risaltava sul verde della palude che la circondava, mentre il Magra, sembrava un serpente d’argento, che beveva l’intenso turchese del mare. Tutti tranne gli schiavi partecipavano alla grande festa di ringraziamento. Fascine di alloro erano state poste ai bordi della via delle Grandi Mura che conduceva al Foro. Nella piazza giravano spiedi che emanavano nell’aria un delizioso profumo di carne arrostita. Numerosi schiavi riempivano gigantesche anfore con un aromatico sidro, mentre lunghi tavoli erano allestiti per le abbondanti libagioni che sarebbero state servite al popolo. Anche le tabernae vinarie aperte verso le strade offrivano ai passanti grossi boccali di vino di Falerno. L’anfiteatro durante la notte era stato ripulito, e l’arena che la sera prima era stata un teatro di morte ora era diventata un luogo di svago e divertimento. Il suono delle chiarine annunciò l’inizio dei festeggiamenti. Tra due ali di folla festante le sacerdotesse con i volti resi bianchi dalla biacca, avanzavano solennemente ondeggiando le candide vesti. Il magistrato su uno splendido stallone bianco avanzava al passo, scortato da dodici littori, simbolo del suo potere. Un drappello di soldati a passo di marcia, scortavano la portantina dorata contente l’effige della Dea Luna. Il rullo di tamburi marcava l’importanza di quell’avvenimento che il continuo urlo della folla rendeva quasi inudibili. Sotto pergolati e tende bianche il vino scorreva a fiumi tra musiche e danze. In quel frastuono festante un assordante gracidio sinistro risuonò nell’aria come una profezia di morte e catturò l’attenzione del vecchio sacerdote Onorius che quasi stupito alzando lo sguardo al cielo vide un enorme stormo di corvi compiere strane evoluzioni. Una folata di vento improvvisa sollevò il fumo e disegnò nel cielo un arabesco inquietante, quasi un ghigno di morte. Incuranti di ciò lo stormo di corvi cominciò a sorvolare quel malefico segno quasi capissero che faceva parte di un sortilegio e atterrarono nel campo adiacente, attratti dai corpi senza vita di coloro a cui la sorte non aveva ariso nei giochi della sera precedente. Con gli occhi l’uomo seguì i pennuti finché non li vide atterrare oltre le mura. Senza destare sospetti, il sacerdote, a passo svelto e a testa bassa, lasciò frettolosamente la festa e raggiunse l’uscita della città. Dopo essersi fatto riconoscere dalle guardie, uscì e si diresse nel punto dove aveva visto atterrare i corvi. Gli uccelli non curandosi della sua presenza pasteggiavano sulle carcasse accatastate nel campo adiacente al Mausoleo pronte per essere bruciate finiti i festeggiamenti. Dopo un attimo di esitazione, Onorius si avvicinò a quel sinistro banchetto, con grida e gesta delle mani fugò le bestie che si alzarono in volo spaventate. Solo quattro di loro tardarono ad alzarsi in volo e saltellando sulle carogne gli gracchiarono contro in segno di sfida. Poi si alzarono in cielo e dopo un breve volo virarono sul anfiteatro per poi posarsi uno ad uno sopra alle statue dedicate alle stagioni all’ingresso. Il contrasto del nero dei corvi sul bianco candore delle statue creava un effetto poco gradevole allo sguardo, come un'ombra, una macchia che contagiava la sacralità della divinità. Un segno del destino, un sacrilegio! Ed è li davanti a quella scena che Onorius capì che qualcosa non andava. Rientrò nella città in festa e senza proferir parola con nessuno percorse il Cardo Massimo, entrò nel Foro raggiungendo, per il corridoio di marmi policromi sulla sua destra, il Grande Tempio. Divorò gli scalini ed entrò nella cella riservata al male. Quasi lo stesse aspettando, avvolta nel vestito bianco di lino la sacerdotessa era immobile come una statua.

Capitolo IV – Profezia.

Il pavimento della stanza era un mosaico multicolore che nell’emblema centrale raffigurava le fatiche di Ercole. La parete di fronte, era interamente occupata da uno splendido affresco, che riproduceva un finto patio, con le colonne ricoperte da un rampicante in fiore, da cui si poteva godere la vista di un infuocato tramonto sul Caprione. Un leggero arazzo di seta, finemente ricamato raffigurava una battaglia navale e ricopriva in parte la parete opposta. Come ordinatogli Onorius si avvicinò e con le mani scoprì cosa si nascondeva sotto quell’ornamento. Nella parete c’era disegnato l’anfiteatro in rovina e sopra ognuna delle lle quattro statue delle stagioni c’era posato un corvo. A quella visione il vecchio trasalì, poi il suo sguardo si accentrò sulla luce del quadro: l’anfiteatro era avvolto in una luce strana, non era nè giorno nè notte, e mentre osservava un’espressione di tragica rassegnazione si dipinse sulla sua faccia. Uscì tirandosi dietro la porta credendo di trovare fuori ad aspettarlo la sacerdotessa, che invece non c’era. La scorse mentre percorreva il corridoio e una leggera brezza le mosse le vesti, poi svanì come un fantasma. La sua immagine si confuse con le colonne bianche e lisce, lasciando dietro di lei solo un vago profumo d'incenso. Il vecchio con fare pensieroso, uscì e sparì tra i coloni in festa. Quella raffigurazione l’aveva scosso e turbato a tal punto che decise di andare a consultare il vecchio indovino. Accigliato e con lo sguardo perso nel vuoto s’incamminò per raggiungere l’abitazione dell’erudita Marius, che abitava in un casolare oltre l’anfiteatro, ma la non arrivò mai. Tutto ad un tratto, un gran vento caldo e umido di scirocco iniziò a soffiare sinistramente tra le mura di cinta alzando mulinelli di polvere ad ogni angolo, e la luce radiosa del sole si fece via via più flebile. Sotto l’effetto del sidro e del vino, in preda all’euforia i lunensi brindavano in onore della dea Luna senza accorgersi di nulla fin quando sulla Splendida Civitas calò una semi oscurità minacciosa. Il disco radioso del sole si spense per qualche minuto coperto dalla luna. Di colpo le danze e le musiche cessarono, ora tutti avevano gli occhi rivolti al cielo, i cani iniziarono ad abbaiare, i cavalli nelle scuderie s’imbizzarrirono, mentre le pecore negli ovili impaurite iniziarono a belare sinistramente. Seguì un boato, gli uccelli si alzarono in volo dai campi, e la terra iniziò a tremare. Il vecchio si trovava ormai a pochi passi dall’anfiteatro, davanti ai suoi occhi tutto si stava sgretolando.

Capitolo V – Giorno nefasto

L’agglomerato in cemento delle gradinate si sbriciolò per primo. Subito dopo crollarono le scale assieme alla galleria porticata, le colonne e le statue si frantumarono all’istante come fossero di sabbia bianchissima. Una greve e densa nuvola di polvere avvolse tutta l’arena, con i suoi marmi e le sue pietre ora screziate di sangue. Chi cadeva a terra ferito su quelle macerie non aveva neppure il tempo di gridare ne per il dolore ne per la rabbia che in un attimo era già morto. Ci fu un’altra scossa violenta, la terra in alcuni punti si aprì con solchi simili a profonde rughe su di un viso macilento, ingoiando corpi e macerie. Seguirono altri crolli e poi altri ancora. Cadaveri dilaniati e mutilati erano calpestati dal pubblico che in preda al panico correva in tutte le direzioni tra lame verticali di luce gialla sempre più accesa man mano che l’oscurità si diradava. Anche la Montagna Sacra pian piano riapparve, e dall'alto assisteva impotente al triste destino della città. Non si sentiva altro che grida, urla, gemiti, la campagna sembrava avesse inghiottito tutti gli altri rumori, non si udiva nè grilli, nè uccelli, ma solo lamenti. I coloni che riuscirono a scavalcare gli ingressi ostruiti dalle macerie iniziarono a correre in direzione della città alla ricerca di mogli e figli, mentre gli schiavi ne approfittarono per cercare la libertà. Stretta tra la semi oscurità e la Magra bluastra, nella bella città lunense che si stagliava superba e magnifica nella verde pianura come la luna nel cielo d’estate, non svettavano più le colonne di marmo bianco, ma s’innalzava un sinistro fumo su cui la luce del sole che riappariva giocava insensibile. Le mura di cinta erano ridotte ad un cumulo di macerie, l’Aurelia era solcata da una lunga spaccatura e, come fosse stato inghiottito nelle viscere della terra di Onorius non si seppe più nulla. Della grande Domus non rimaneva neanche un muro, e del cubiculum a est restava solo una porzione del pavimento a mosaico raffigurante il Dio Oceano, mentre a sud in quello che era il portico s’intravedeva la primavera e l’autunno con Bacco al centro. L’aria era carica di strilli delle madri in cerca dei propri figli dispersi sotto le macerie. Alcune correvano proteggendo le proprie creature tenendosele strette al petto. Quello scontro in cielo tra il fratello sole e la sorella luna fu un segno del destino, è come se quel giorno un malefico incantesimo fosse sceso sulla città. Neppure Diana, dea protettrice della colonia non aveva potuto fare nulla contro la volontà delle Madre Terra e di quel piccolo Tempio eretto in suo onore, non rimase che le fondamenta. Quando il sole ritornò a splendere si vedevano morti ovunque, nelle strade, sui gradini delle proprie case distesi semicoperti da detriti e dal proprio sangue. All’estremità sud della città, il portico orientale del Foro con le fontane in parte era crollato e l’acqua fuoriusciva dalle vasche in marmo spaccato. Nell’angolo nord della colonia a ridosso delle mura le gradinate del Teatro erano crollate, così come le colonne all’ingresso principale. Tra le macerie si lottava con unghie e denti alla ricerca di superstiti. Anche il Grande Tempio posto al centro di una vasta piazza era stato danneggiato. Giove, Giunone e Minerva le statue in terracotta erano riverse a terra in un cumolo di detriti. In diversi punti il rivestimento si era rialzato, dal soffitto erano cadute le cornici e un quarto di tetto era crollato sopra le colonne di marmo mandandole in frantumi.

Capitolo VI – Predestinato

Sotto un olivo distesa a terra, una giovane donna era circondata da diversi coloni e nonostante fosse ferita gravemente, con l’aiuto premuroso di due vestali ,stava partorendo. Il neonato, ancora attaccato al cordone ombelicale, si muoveva, debolmente ma si muoveva. L’anziana, ricurva sulla partoriente, con fare deciso ma delicato aveva girato il neonato che si trovava in posizione supina, e a quella visione con un filo di voce disse: “Grazie a Giove, è un maschio, è un maschio normale” dopodiché con il coltello che stringeva tra le mani, tagliò il cordone . Semicosciente, in una pozza di sangue la partoriente sudava per il dolore del travaglio. La giovane sacerdotessa chiese all’altra vestale: “ ce la farà, vero”?!. “Non saprei”, mentì l’anziana. Dopodiché quel corpo prostrato dalla fatica e dalla sofferenza diede un ultimo tremore, e la donna riversa su di lei in un attimo capì, la giovane madre spirò tra le sue braccia. Le altre donne avvolsero il neonato in coperte e frettolosamente per ripararlo dal sole cocente che ignaro di tanta devastazione era tornato a splendere sopra la città. A quel punto il cadavere della donna fu avvolto in un lenzuolo e portato via. La giovane vestale, ancora riversa a terra scoppiò in un pianto disperato, e singhiozzando chiese alla vecchia, che nel frattempo con le sue mani magre e ossute le accarezzava il capo, il perché di quella frase:“ E’ un maschio normale” .

“ Vedi Terenzia, in questo inferno questa nascita deve essere accolta come un atto d’amore voluto dagli dei, forse per far dimenticare alla gente cosa successe secoli fa”.

“ Dimmi che successe, dimmi”, insisté la giovane impaziente di sapere. Ci fu una breve pausa, poi la vecchia vestale riprese a parlare. “ Sai, per un attimo ho avuto timore, che si ripetesse quello che lessi in un libro antico ritrovato nel nostro collegio”. “Cosa hai letto, dimmi” le chiese Terenzia, che nel frattempo aveva smesso di piangere e con la veste si asciugava via le lacrime dal viso. Un sospiro di sollievo liberatorio e Domitilla, così si chiamava l’anziana sacerdotessa con un tono flemmatico prese a raccontare:” Era l’anno 142 a. C durante il consolato di Metello e Servillano, in una mattina come questa, nella colonia nacque un individuo con i due sessi. Quella nascita fu ritenuta da subito un brutto presagio, così dopo poche ore dal parto tre sacerdoti si riunirono in consiglio, e per il bene della colonia decisero di sacrificare il nascituro agli dei. All’imbrunire, il piccolo avvolto in una coperta di pecora, fu strappato dalle braccia della madre e portato a bordo di una caudicaria. Sull’imbarcazione oltre ai tre aruspici si trovavano sei schiavi rematori, un magistrato, sette soldati e due giovani vestali riconosciute colpevoli di pucestuma, ossia di aver violato l’obbligo di castità, a loro sarebbe toccato il macabro compito di eseguire la sentenza. L’imbarcazione a colpi di remi scivolava sulla Magra bluastra, doppiarono la scogliera bianca, puntarono la prua a ovest e sparirono dietro l’isola delle cavità, la Balmaria. Giunti al largo buttarono l’ancora e il magistrato ordinò alle due sacerdotesse di uccidere il neonato. In quella notte silenziosa il piccolo tenuto per le mani e i piedi fu eviscerato, sotto una luna d’argento che a quella visione si rannuvolò inorridita. I tre aruspici senza proferir parola esaminarono le interiora e dopo un’analisi dettagliata acconsentirono a riversare in mare ogni cosa, corpo compreso. Dopodiché rientrarono in porto dove il console li aspettava. I tre, scuri in volto scortati da quattro soldati raggiunsero l’abitazione di Metello e lì sentenziarono . “ Secoli bui attenderanno la colonia”. Non rivelarono a nessuno cosa videro in quelle viscere, e si portarono quel segreto nella tomba. Come per una maledizione il giorno dopo le strade della città si riempirono di cadaveri: si era diffuso un morbo contagioso.

Capitolo VII – Inarrestabile declino - La fine di Luni

Giunta la notizia dell’accaduto a Roma, l’imperatore Petronio Massimo mandò quattro centurie tra soldati e schiavi in soccorso della colonia lunense. Le grida di disperazione e dolore risuonarono nell’aria per giorni e giorni. I cadaveri furono seppelliti nella necropoli a nord ovest della città, mentre le carcasse degli animali furono bruciate su alte pire. Nel giro di qualche anno, anche se quell’evento aveva lasciato profonde cicatrici, la città venne ricostruita ancora più bella. Le cave di Polvaccio e di Fossacava mandavano a valle marmi bianchissimi, gli edifici pubblici e privati furono riedificati utilizzando anche i resti di pietrami crollati. Dalla Porta Marina, le grandi navi lapidarie cariche di marmi ripresero i trasporti verso Ostia e il commercio in tutto il Mediterraneo, mentre dal Portus Lunae di San Maurizio situato nella Seccagna ( laguna scomparsa ubicata tra Fiumaretta e la Magra ) le navi frumentarie cariche di olio, vino e cereali raggiungevano i principali porti. Piano piano nel corso dei secoli il culto dei vecchi dei che ormai non esaudivano più i bisogni della gente fu abbandonato per la nuova religione: il Cristianesimo che soddisfaceva invece le richieste d’aiuto da parte dei più bisognosi, dando loro speranza e conforto. Nel corso del V d.C secolo si costitui la diocesi lunense con potere economico e amministrativo oltre che religioso. Nel 465 d. C il vescovo lunense Felice assieme al vescovo Vettore parteciparono al Concilio Romano, dove acquisirono la pianura e quel poco che rimaneva integro dell’insediamento romano decaduto a causa di altri eventi sismici. Il nuovo potere ecclesiastico edificò la chiesa di Santa Maria su vecchie fondamenta preesistenti e alcuni edifici. Passò un secolo, e la città nel 552 d. C passò nelle mani del bizantino Narsette; sotto il suo dominio riprese vigore e prosperità fin quando nel 643 d. C il re longobardo Rotari, risalendo la Magra con le sue navi in cerca di bottino sbarcò nell’ex colonia romana, la conquistò strappandola all’impero bizantino incendiando ogni cosa e distruggendo tutto. Dalla distruzione si salvò l’anfiteatro, perché nel corso degli anni la vegetazione lo aveva coperto e quindi nascosto agli occhi degli invasori e l’edificio sacro dei Vescovi di Luni; questi ultimi riuscirono in seguito a riedificare la città battendo moneta . La città ebbe ancora qualche secolo di vita sotto il dominio vescovile, ma poi con le ripetute alluvioni della Magra e l’arretramento della linea di costa, sprofondò. La laguna della Seccagna si prosciugò facendo sparire la chiesa di San Maurizio che era all’incirca nella zona dell'attuale Fiumaretta. Le ripetute incursioni saracene, e l‘impaludamento del portus Lunae provocarono il graduale abbandono della pianura, ormai resa malsana dall’imperversare della malaria. Di li a breve si spense ogni barlume di vita nella città perduta. Dante la ricorderà fra “le città morte “e il Petrarca dopo la definì la città fantasma. Nei secoli seguenti di Luna non se ne volle più parlare forse perchè venne ritenuta una città Maledetta e non ci fu più speranza per la Splendida Civitas di risorgere ancora. Seguirono secolo bui e della città dedicata alla Luna non rimase che un ricordo sbiadito dal tempo. L’interesse e la curiosità per la Città maledetta riprenderà nel Risorgimento da parte di eruditi e viaggiatori che si trovarono a passare su quelle rovine. Nel 19esimo secolo e precisamente nel 1837 il marchese Angelo Remedi iniziò i primi scavi nell'area che ora sappiamo era il capitolium, in seguito tali scavi proseguirono finanziati dal re Carlo Alberto, poi fu la volta del marchese Giacomo Gropallo e infine dell'industriale del marmo Carlo Fabbricotti. All'epoca le leggi che tutelavano i reperti archeologici erano veramente poche, chiunque poteva scavare e impossessarsi di reperti senza dover rendere conto a nessuno per cui la zona fu depredata e saccheggiata dei suoi tesori nascosti, forse rubandoci per sempre radici, storia e sogni. Fu solo verso la fine del 1800 inizio 1900 che vennero promulgate leggi atte alla tutela del nostro patrimonio culturale che impedirono ai privati di appropriarsi di beni che in realtà appartengono a tutti noi.

Note sul racconto :

Questo racconto è un intreccio tra realtà e fantasia frutto della mia immaginazione. I fatti citati in parte sono veramente accaduti e descritti in ordine cronologico.

M di C - XXIII – XII - MMXIX

In questa sezione trovi